クリエイティブ・イノベーション学科で客員教授を務める「花まる学習会」代表・高濱正伸の初講義となる公開セミナーが、7月26日に市ヶ谷キャンパスで開かれた。「花まる学習会」は、思考力や作文、野外体験などを重視した独自の教育論で注目を集める学習塾。講義では、高濱自身の歩みをはじめ、人それぞれの「強み」を育成することの重要性や、子供に対する大人の姿勢が話された。

教育に出会うまで

今回の講義は、大人向けのセミナーと小学生を対象としたワークショップを同時開催する親子参加型の企画「ARTのとびら」の一環として行われたもの。7階で行われた前者を高濱が、先日オープンした1階の「MUJIcom」で行われた後者を、花まる学習会で芸術ワークショップに取り組む「ARTのとびら」主宰の井岡由実が担当した。会場には学生だけでなく、大学の外部からも多くの親子連れや教育に関心を持つ人々が集まった。

講義の冒頭で挨拶した同学科の井口博美教授は、「花まる学習会では、野外体験や思考力が重視されている。我々の学科では造形活動による創造的思考力を重視しているが、それは高濱さんの言葉で言えば非認知能力の重要性につながる」と、高濱の活動と学科の関わりを紹介。学科の新設に当たり、早い段階で客員教授の打診をしていた旨を明かした。

初回となるこの日の講義は、高濱のこれまでの活動や、専門とする子ども向けの教育の話題が中心となった。高濱は最初に、自身が教育と出合うまでの経緯を話した。

高濱は1959年熊本県生まれ。学生時代は「いわゆる不良」だったと言い、3年間の浪人を経て入学した東京大学では4回留年をした。同時に、ジョン・レノンの音楽に傾倒し、大学時代には映画や落語漬けの日々を送った。「何がしたかったか? 自分が本当に感動するものを突き詰めたかった。ジョンの音楽のような高みを知ると、くだらないことはしたくなくなる。それはアートのすごいところ」と振り返る。

だが、次第に文化の消費者にすぎない自分に疑問を抱いた高濱は、友人と「なぜ人はポイ捨てをするのか?」といった日常的な疑問を徹底して話し合う活動を開始する。ここで、こうした答えのない問題は最終的に個人の感性に行き着くと感じたことが、それを解決するための教育への関心につながったという。その後、予備校の講師経験などを経て、感性の教育には幼児期の教育が肝だと確信。1993年、魅力的な人を育てることを軸とする小学校低学年向けの学習塾・花まる学習会を設立した。

現在では広く重要性が認識されている幼児教育や非認知能力だが、学習会を設立した当初は「エビデンスはあるのか?」との批判も多かったという。「しかし、数字だけを信じてしまうのは人間の弱い部分。それより現場で感じた直感が大事」と高濱。「同じように近年のビジネスでも、データやマーケティングより直感や感性を重視しようという流れがある。新学科はまさに、こうした流れに美大の側から応答したものです」。

変化に対応するための三つの力

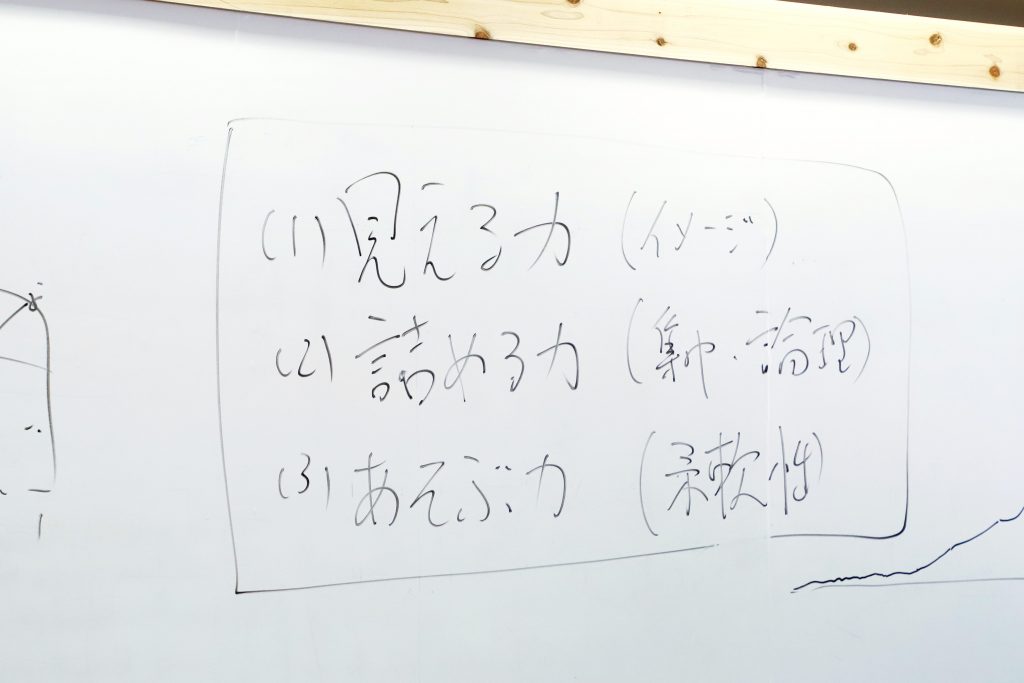

人工知能が急速に発達し、スマホで地球の裏側とも容易につながれる現代。こうした時代において子どもの教育に求められるのは、「変化に対応する力」だと高濱は言う。では、具体的には何を育てるのか? 高濱は、以下の三つを挙げた。

1 見える力(イメージ)

2 詰める力(集中・論理)

3 あそぶ力(柔軟性)

「見える力」とは、物事の「見えない本質」を捉える力だ。たとえば、数学の図形問題が解けるかどうかは、単なる公式の暗記だけではなく、その図形に、解答に必要な「補助線」を発見できるかに関わる、と高濱は言う。観察や推測に基づく一種の論理の飛躍、もしくは、ある現象をメタに捉えて意味を思考する想像力とも言い換えられるだろうか。

「詰める力」とは、あることを論理的に考えてやり抜く力だ。たとえば、砂場で自分の身長と同じ高さの山を作る。その山にトンネルを掘り、穴の両側から手が触れたことを喜ぶ……。誰に指示されたわけでもなく、子ども時代に誰もが経験した、こうした自分で「決めて、やり切る」体験の繰り返しが、「詰める力」を育てると話す。

そして、このふたつの力を伸ばすうえで重要なのが「遊び」の体験だ。

高濱は幼児期〜青年期を「0-3歳」「4-10歳」「11-18歳」の三つに分け、このうち「4-10歳」を、人が「何かに没頭し、『好き』を詰めていく時間」とする。お絵かきのような表現行為は、そこで感性や主体性を育むもののひとつだ。「この遊びは大人に決められたものではなく、勝手な遊びでないといけません。しかし、成長における制限時間を感じている親は、そこにマスト感や結論を求めてしまいがち」と高濱は話す。

「たとえば、子どもが丸を描くと、親はつい『何を描いたの?』と聞いてしまう。これでは、子どもは何を描くかを決めてから描くべきだと思ってしまう。けれどアートの本質は、あらゆることから解放されたその人らしさだと思います。僕の子どもは重度の障害を持っていますが、何度描いてもこの子らしい絵になる。その違いを認めることが大切です」。

多様な「強み」を伸ばす

さらに、講義の後半で高濱は、子どもの持つ能力を「基盤力」と「強み」に分けることを提案した。「基盤力」とは、計算、漢字、規範、姿勢、挨拶のような社会生活の土台となる知識のことだ。未就学児の段階でこうした学習に力を入れることに対し、高濱は異論を唱える。「小学校高学年になれば誰でもできるようになる割り算を、幼稚園からできても意味はない。挨拶や規範意識も、社会人になってからしっかり身につければいいものです」。

むしろ、未就学児にとって本当に大切なことは、好きなものに熱中する体験だ、と高濱は言う。成長するにつれ、「基盤」はほとんどの人が同じように獲得していくが、熱中の経験を通して子どもは、それぞれに違う「強み」を伸ばしていく。

「強み」のタイプの例として高濱は、「知力」「感性」「人間力」「べき力」を挙げる。たとえば知力は学者、感性はデザイナーやアーティストといった仕事の基礎となる。

いっぽう、「AI時代に大切になる」と高濱が語るのが人間力だ。「技術の向上によってどの病院でも同じ治療が行えるようになるならば、自分のことを覚えていてくれる親身な医者のところで治療を受けたくなるものです」。こうした人間性を育むうえで大切なのは、子ども時代からさまざまなタイプの他者と関わること。そのひとつの方法が、高濱が取り組む、親元を離れて学年や地域を超えたさまざまな子どもが集まるサマースクールだという。

もうひとつの「べき力」は、与えられた宿題や課題を卒なくこなす力だ。「基盤力」の学習に長けたこの能力を持つ人は、たとえば役人や官僚になるかもしれない。「さらに近年では、挨拶や漢字などは苦手でも、プログラムやゲームのような分野に特化して才能を発揮する人もいる」と高濱。「自分の世代は『べき力』だけが求められたが、いまはほかの強みも大事に育てていこうという時代になっている」と語った。

感性を育てるということ

最後に高濱は、感性を育てることの重要性をあらためて語った。高濱によれば、感性を磨くこととは、「好きなものを自分で決められる人になる」ことであり、「良いものを良いと思える力をつけること」である。

「しかし現在では、大人が自分の好きなものをなかなか言えず、データや数値に頼りがち。そうしたなか、たとえ経済性はあっても社会にとってふさわしくないことを判断するうえでも、感性の教育は重要だ」

講義を受けて、会場の女性からは、「自分の子どもが夕暮れの風景を見て『朝だよ』と言う。おそらく、地平線に太陽があることを朝だと思っているのだが、こうしたときどう返せばいいのか?」との質問が上がった。これに高濱は、「大きくなれば朝と夕方の区別は自然とつくようになる。『そうなんだ』と答えれば良いんです」と返す。

そしてまた、子どもに対する親の姿勢に触れ、「感性の教育にとって大切なのは、親が何かに没頭する姿を見せること。子どもは親の本当の生きざましか見ていない。本でも絵画でも風景でも、何かに集中する姿を見せることが大事だと思います」と語った。

今回は、子どもの教育について話をした高濱。いっぽう、クリエイティブ・イノベーション学科が掲げる造形教育とビジネスの相乗的な関わりには、すでに社会に出た人たちの感性とどう向き合っていくか、という問いが含まれているだろう。では、大人の感性はどのように育むことができるのか?

講義後にぶつけたこの質問に、高濱は「いろんな場所に突っ込んでみること。身体を動かして体験してみることが大切。たとえば長期間、ヨーロッパの美術館を周りまくってもいい。とにかく行動しないと」と答える。そして新学科に対しては、「さまざまな人がアートの新しい価値を共有する場になってほしい」と期待を寄せた。講義後の高濱のもとには、学生も含めて多くの人が集まり、互いに意見を交換し合っていた。

text 杉原環樹(ライター)